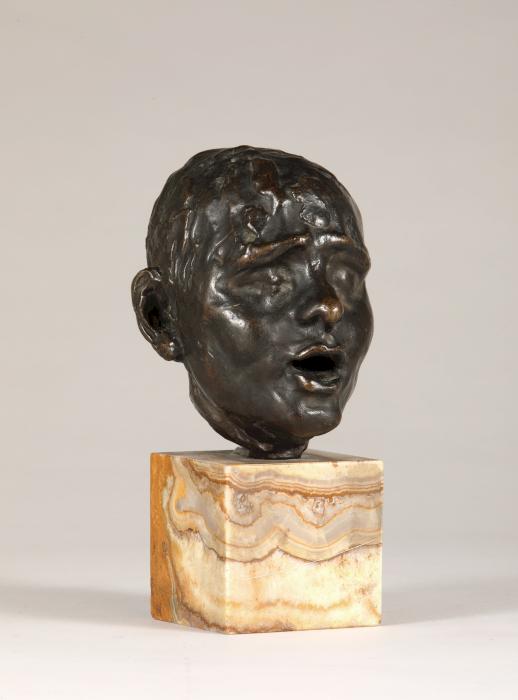

Camille Claudel

Tête d'Esclave vers 1887

Épreuve en bronze à patine brune

Fonte au sable

Signé : «ALEXIS. RUDIER. Fondeur. PARIS»

Signé : «A. Rodin»

12 x 10 x 11 cm

Provenance

- France, collection particulière

La Tête d’Esclave fait partie de ces œuvres où le style de Camille Claudel et celui d’Auguste Rodin se confondent. Créée pour la Porte de l’Enfer de Rodin, lorsque Camille Claudel travaille comme praticienne pour le maître, elle ne trouve finalement pas sa place dans ce projet monumental et n’est jamais exposée. À la mort de Rodin en 1917, le modèle de la Tête d’esclave fait partie des innombrables fragments non signés (têtes, mains, pieds) conservés dans son atelier : il devient l’une des œuvres des collections du musée Rodin. En 1990, lorsqu’apparaît une Tête d’esclave portant la signature « Camille Claudel », son attribution à Rodin est remise en question.

Une Tête d’Esclave en terre cuite signée « Camille Claudel »

Dans la deuxième édition de son catalogue raisonné de l’œuvre de Camille Claudel paru en 1990, Reine-Marie Paris, petite-nièce de l’artiste publie une Tête d’esclave en terre cuite grise qui vient d’être découverte : elle est signée « Camille Claudel » au niveau du cou[1]. Elle appartient à la collection de Paul et Lucile Audouy, grands collectionneurs de l’artiste et d’œuvres symbolistes[2]. Reine-Marie Paris fait le rapprochement entre leur Tête d’esclave et celle éditée en bronze par le musée Rodin, qui est conservée au musée Rodin de Philadelphie[3]. Désormais, elle considère que la paternité de l’œuvre du musée Rodin de Philadelphie, malgré sa signature « A. Rodin », doit être rendue à Camille Claudel. Elle estime en outre que le bronze de Philadelphie témoigne de l’appropriation par le maître du travail de sa collaboratrice. Si l’attribution de la Tête d’Esclave à Camille Claudel est tout à fait justifiée, l’intention de Rodin de récupérer le travail de Camille Claudel n’est pas avérée. En effet, l’édition de la Tête d’esclave commence après la mort de Rodin, à partir de l’un des plâtres de ce modèle conservé dans les collections du musée. À cette période, le directeur du musée Rodin, Georges Grappe, ignore que l’auteur de l’œuvre n’est pas Rodin et sa signature est apposée sur les bronzes en toute bonne foi[4].

Les trois plâtres de la Tête d’Esclave conservés au musée Rodin (Inv. S.03902, Inv. S.03951 et Inv. S.04006) semblent être entrés dans les collections en 1916. Le plâtre S.03951 a été utilisé pour l’édition en bronze faite par Alexis Rudier avec la technique de la fonte au sable[5]. Le plâtre S. 4006 a peut-être servi pour faire des tirages en plâtre et le plâtre S. 3902 est un simple tirage.

La comparaison entre la Tête d’Esclave en terre cuite grise signée « Camille Claudel » et l’épreuve en bronze étudiée ici signée « A. Rodin » permet d’observer deux différences majeures entre les deux œuvres, par ailleurs identiques en tous points.

-La première est la découpe au niveau du cou : la terre cuite émerge d’une masse de terre, composée de boulettes écrasées et bordée d’un bourrelet sur sa gauche, où se trouve la signature « Camille Claudel ». Sur le bronze, la masse de terre a disparu : une coupure nette marque la naissance du cou. Il paraît normal que Camille Claudel ait conservé pour elle la terre cuite signée et que les plâtres restés dans l’atelier, travaux fragmentaires exécutés au service du maître, ne le soient pas.

-La seconde différence réside dans l’axe de la tête : dans la terre cuite, le visage est incliné à presque 45° en arrière, donnant l’impression que le personnage représenté rend son dernier soupir. Dans le bronze, le visage se tient à la verticale face au spectateur et semble absorbé dans une puissante méditation intérieure.

Cet aplomb modifié s’explique aisément. Alors que Camille Claudel avait conçu sa Tête d’esclave significativement inclinée en arrière, le maître projetait peut-être de l’utiliser différemment sur sa Porte. En tout cas, les trois plâtres conservés adoptent une parfaite verticalité : ils reposent chacun sur une assise différente, mais qui leur donne un maintien vertical. Ces changements d’aplomb étaient fréquents chez Rodin et Claudel. Par exemple, la tête aux yeux clos de Sakountala, que Camille Claudel présente au Salon en 1888, est penchée vers le sol, tandis que dans Le Psaume, elle est posée à la verticale face au spectateur.

En 2010, la terre cuite de la Tête d’Esclave est entrée dans les collections municipales du musée de Nogent-sur-Seine (Inv. 2010.1.4) : depuis 2017, elle est présentée au musée Camille Claudel.

L’atelier de Rodin et la Porte de l’Enfer

« Le caractère promet d’être la qualité maîtresse de Mlle Camille Claudel. Dans tout ce qu’elle entreprend, elle accentue la force et l’expression ». Paul Leroi, de son vrai nom Léon Gauchez, publie ses lignes en 1886 alors qu’il vient de faire la connaissance de Camille Claudel[6]. L’artiste est alors au tout début de sa carrière et a exposé pour la première fois au Salon des Artistes Français de 1885. Elle semble être entrée comme praticienne dans l’atelier d’Auguste Rodin vers 1884, après l’avoir eu comme professeur dans un atelier privé de jeunes filles.

Le travail qu’elle fournit dans l’atelier de Rodin est connu par son propre témoignage dans ses courriers ou par le récit qu’en fait le critique d’art Mathias Morhardt[7]. Mais les archives du musée Rodin n’apportent pas certaines précisions qu’on aurait pensé y trouver. Dans son article consacré à la sculptrice paru en 1898 dans Le Mercure de France, Morhardt explique que « dans l’atelier même du maître le passage [de Camille Claudel] est resté signalé par des fragments d’un grand intérêt ». Il fait référence explicitement à son travail sur les mains et les pieds, mais n’évoque rien d’autre[8].

Pourtant, comme le souligne Antoinette Le Normand-Romain « la représentation des corps, l’expression des visages constituent alors l’essentiel du travail de Camille Claudel »[9]. En 2005, alors conservatrice en chef au musée Rodin, elle publie dans le catalogue de l’exposition Claudel et Rodin : la rencontre de deux destins des réflexions nouvelles sur les problèmes d’attribution engendrés par la longue présence de Camille Claudel dans l’atelier de Rodin[10]. Elle poursuit cette enquête comparative en 2014 et analyse l’ampleur du travail effectué par Camille Claudel pour la Porte de l’Enfer, les Bourgeois de Calais, le Balzac, le Monument à Claude Lorrain[11]. Ainsi, à partir de l’exposition de 2005, la Tête d’Esclave commence à être attribuée à Camille Claudel par les institutions. Vingt ans après, cette attribution est définitivement adoptée[12]. Quant à la datation de la Tête d’Esclave, elle a aussi évolué sur ces vingt dernières années : d’abord fixée « vers 1885 », elle est maintenant reportée « vers 1887 ».

Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, soit sur une période de plus d’un siècle, la dénomination de la Tête d’Esclave a connu des variations. Au milieu des années 1920, pour ses premières occurrences dans les archives du musée Rodin à l’occasion de la commande de Jules Mastbaum, l’œuvre apparaît comme l’Appel pour les francophones et comme The Call pour les anglophones. Pourtant, cinquante ans plus tard, en 1976, John L. Tancock dans son ouvrage de référence sur la collection du musée Rodin de Philadelphie, parle de Head of a Slave (Tête d’Esclave), appellation qu’il préfère à Head of a Blind Slave (Tête d’Esclave aveugle). Le titre de Tête d’Esclave aveugle est celui qui est donné à l’œuvre à ce moment-là au musée Rodin en France[13]. Finalement, aujourd’hui, le musée Rodin à Philadelphie présente l’œuvre comme The Call et le musée Rodin à Paris comme la Tête d’esclave. Comment expliquer l’existence de ces différents titres ? Dans le contexte de la Porte de l’Enfer, cette tête était peut-être destinée au début du travail de Rodin à être placée dans le tympan qui « se divisait en deux scènes : à droite du Penseur ([…] « Dante »), « l’Arrivée », une foule d’esprits poussés vers la rive du Styx ; à gauche, « le Jugement »[14]. Ce titre de l’Appel ou Tête d’Esclave vient certainement caractériser ces âmes damnées, esclavagisées, ces ombres répondant à l’appel du Jugement dernier[15].

Le style de la Tête d’Esclave

De cette figure à l’œil gauche clos et à l’œil droit comme entrouvert émane une tension extrême, plus émotionnelle que physique. Le sujet principal de la Tête d’Esclave de Camille Claudel semble la souffrance exhalée dans un souffle. Elle est à replacer dans une filiation de visages qui ont marqué l’histoire de la sculpture : de Michel-Ange - avec l’Esclavemourant aux yeux clos, à Bernin - avec L’Extase de Sainte-Thérèse et sa bouche entrouverte. La Tête d’Esclave appartient à un groupe de figures aux yeux clos créées par Camille Claudel à cette époque : Louise de Massary aux yeux fermés (vers 1886, œuvre non localisée), Jeune femme aux yeux clos (vers 1885, Poitiers, musée Sainte-Croix, inv. 2000.1), Le Psaume (1888-1893, Abbeville, musée Musée Boucher-de-Perthes, inv. 1893.5.1). Lorsqu’elle était attribuée à Rodin, la Tête d’Esclave pouvait être rapprochée des figures au yeux clos du maître pour la Porte de l’Enfer : la Tête de la Douleur(1882), la Tête de la Martyre (1885), ou encore Paolo et Francesca (1887).

Pour John L. Tancock, la Tête d’Esclave procédait du même modèle que Le Cri de Rodin (1898, étude pour le marbre de la Tempête), mais Antoinette Le Normand-Romain le réfute[16]. Avec Le Cri de Rodin, la Tête d’Esclave partage néanmoins l’intensité de l’expression, même si la première a une puissance plus extériorisée, et la seconde, intériorisée. Elles possèdent le même traitement des cheveux, avec quelques sillons tracés dans la terre pour figurer des mèches qui encadrent le visage : ils accrochent la lumière et renforcent la dynamique dramatique de l’expression du visage. Dans le travail de Camille Claudel, ces sillons-mèches de cheveux se retrouvent souvent, par exemple sur le Buste de Léon Lhermitte (1889-1895, Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel, inv. 2010.3), la Tête de Jeune fille au chignon (vers 1886, Paris, musée Rodin, inv. S.06729) ou encore la Tête d’Hamadryade (vers 1895, Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel, inv. 2006.7).

Les têtes fragmentaires, dont on ne sait parfois pour quelles œuvres elles ont été créées, sont fréquentes dans le corpus claudélien. Parmi elles, l’Étude pour un Bourgeois de Calais (vers 1885, Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel, inv. 2010.1.3) tranche avec la Tête d’Esclave par son caractère de fermeté et de décision, mais possède les mêmes mèches de cheveux tracées dans la terre par une strie profonde.

Lorsque la sculptrice crée dans et pour l’atelier de Rodin, son style devient tellement proche de celui du maître, que la distinction entre des œuvres de l’un ou de l’autre parait impossible[17]. Aujourd’hui, certains documents, ou certaines signatures sur des œuvres, ont permis de trancher en faveur de l’un ou de l’autre. Ainsi, la Tête de Saint-Jean-Baptiste et la Tête de l’Avarice qui étaient attribuées à Claudel, sont revenues à Rodin, alors que les Tête de Rieur et Tête d’Esclavequi étaient données à Rodin sont revenues à Claudel. Mais d’un point de vue stylistique, la fusion a opéré et il est excessivement difficile de se prononcer. C’est pourquoi les questions d’attribution restent particulièrement complexes à résoudre sur les sculptures fragmentaires non documentées.

La commande des premiers bronzes de la Tête d’Esclave pour Jules E. Mastbaum

Jules E. Mastbaum (1872-1926), industriel de Philadelphie ayant fait fortune dans l’immobilier et dans l’industrie cinématographique, devient rapidement un important collectionneur. Dès 1923, il se rend à Paris pour acquérir des œuvres de Rodin et projette d’ouvrir un musée consacré à cet artiste à Philadelphie[18]. Il passe différentes commandes au musée Rodin à Paris dans cet objectif et choisit des œuvres jamais encore éditées : « si, comme je l’espère, M. Mastbaum veut bien se rendre compte du travail formidable et d’une extrême délicatesse qu’exigent ces œuvres, n’est-ce pas, lui faire remarquer que ce sont des œuvres inédites de Rodin que, seuls, ses amis et quelques initiés à son art, ont pu admirer dans son atelier, que personne dans le monde ne possède encore »[19]. La Tête d’esclave appartient à ces œuvres qui ne sont jamais sorties de l’atelier.

Dans les archives du musée Rodin, les informations sur la quatrième commande de Jules E. Mastbaum se trouvent dans des correspondances de 1925 et 1926[20]et dans les bons de commande au fondeur Alexis Rudier[21]. Le croisement de ces données permet de s’assurer que seules trois épreuves ont été fondues par Alexis Rudier pour Jules E. Mastbaum et qu’elles ont été expédiées à Philadelphie[22].

L’une de ses Tête d’Esclave est présentée dans l’exposition du Cent-cinquantenaire de la déclaration d’indépendance des États-Unis (4 juillet 1776), qui se tient du 1er juin au 1er décembre 1926 et figure au catalogue[23]. Durant l’exposition, Albert Rosenthal, directeur de la Fondation Mastbaum, écrit à Georges Grappe : « Mon cher Monsieur et Ami, je vous ai envoyé des photographies de l’exposition du Musée Rodin de Philadelphie au Cent Cinquantenaire. J’ai pensé que ça vous intéresserait et vous ferait plaisir…. Vous serez peut-être content mon cher ami de s’avoir qu’il se développe un large intérêt pour Rodin et notre galerie au Cent Cinquantenaire est actuellement une des plus populaires »[24].

Jules E. Mastbaum décède brutalement le 7 décembre 1926 à l’âge de 54 ans et ne voit pas l’ouverture du musée Rodin à Philadelphie. Son inauguration a lieu trois ans plus tard, le 29 novembre 1929, en présence de Paul Claudel, alors ambassadeur de France aux États-Unis. Une des trois épreuves de la Tête d’Esclave commandées par Mastbaum appartient alors à ce musée : elle est entrée dans ses collections par le legs du collectionneur (Inv. F1929-7-77).

Le modèle de la Tête d’Esclave

En l’état actuel des connaissances, le modèle de la Tête d’Esclave regroupe :

-La terre cuite du musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine[25] ;

-Les trois plâtres du musée Rodin à Paris ;

-Une édition en bronze du musée Rodin : elle comprend d’une part trois épreuves sans numérotation fondues par Alexis Rudier au milieu des années 1920[26] et d’autre part, douze épreuves, numérotées ou non, réalisées par Georges Rudier entre 1960 et 1965[27].

Les trois épreuves signées par Alexis Rudier sont toutes connues :

*celle du musée Rodin de Philadelphie (Inv. F1929-7-77), fondue en 1925 et entrée en 1929 dans les collections par le legs de Jules E. Mastbaum ;

*celle présentée ici ;

*celle provenant de la collection personnelle de Jules E. Mastbaum (collection particulière). Elle était citée par John L. Tancock dans son ouvrage The sculpture of Auguste Rodin The collection of the Rodin Museum Philadelphia de 1976[28].

L’histoire de l’édition en bronze de la Tête de Rieur est identique à celle de la Tête d’Esclave. Du modèle de la Tête de Rieur, le musée Rodin possède 2 terres cuites (inv. S.00197 et S.03903) et 19 plâtres (inv. S. 00908 ; S.03353 ; S.04167 à S.04180 ; S.06067). Elle est éditée pour la première fois en 1925 par Alexis Rudier à la demande du musée Rodin pour Mastbaum et la signature du maître apparaît sur les trois épreuves en bronze exécutées par Alexis Rudier. La première appartient aux collections du musée Rodin à Paris (entrée dans les collections en 1925, inv. S.00759), la deuxième au musée Rodin à Philadelphie (entrée dans les collections en 1929, inv. F1929-7-5) et la troisième, qui était dans la famille de Camille Claudel, se trouve aujourd’hui en collection particulière. Quant au changement d’attribution de la Tête de rieur, il se passe de la même manière que pour la Tête d’Esclave. C’est la réapparition d’un plâtre, signé « C. Claudel » sur la nuque, qui l’a rendu possible[29].

La Tête d’Esclave, ainsi que la Tête de Rieur, toutes deux conservées au musée Rodin de Philadelphie, sont les deux premières œuvres de Camille Claudel entrées dans les collections publiques américaines en 1929[30]. Signées de Rodin et enregistrées sous son nom dans les inventaires du musée, elles étaient considérées comme des fontes posthumes. À présent, grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances à leur sujet, les visiteurs de ce musée peuvent les regarder autrement et admirer deux œuvres de Camille Claudel, fondues de son vivant en 1925 mais sans son contrôle : celui-ci était exercé par le musée Rodin et Camille Claudel était internée depuis plus de 10 ans.

Il revient à Mathias Morhardt de clore cette discussion sur la découverte du véritable auteur de la Tête d’esclave, découverte qui survient quelques 100 ans après la création de l’œuvre. Dans son article de 1898 consacré à Camille Claudel, le critique affirme avec force que la question essentielle n’est pas celle de l’attribution. C’est la puissance et la valeur de la sculpture qui doit nous occuper au premier chef : « Mademoiselle Claudel deviendra donc l’élève de Rodin, car la seule chose qui soit essentielle, c’est de faire de belle et noble sculpture. Le temps efface toutes les signatures. Mais il garde les œuvres qui sont dignes de lui »[31].

[1] 1990 LA CHAPELLE-PARIS, p. 105, n°10. L’œuvre était alors présentée comme une terre crue.

[2] 2012 PARIS, p. 217-219.

[3] Fiche de l’œuvre sur le site du musée Rodin de Philadelphie : https://rodinmuseum.org/collection/object/103455

[4] Le prédécesseur de Georges Grappe, Léonce Bénédite, premier directeur du musée Rodin, décède le 12 mai 1925.

[5] Sur ce plâtre, un abattis est visible dans le bas du visage de l’Esclave et des traces de couteau scandent les deux plans de coupe. Pour une définition du terme abattis, voir Marie-Thérèse Baudry, Sculpture méthode et vocabulaire, 4ème édition, Centre des Monuments nationaux / Éditions du Patrimoine, Paris, 2000, p. 558.

[6] Paul Leroi, « Salon de 1886 », L'Art, 1886, p. 64-80.

[7] Voir la récente synthèse sur le passage de Camille Claudel dans l’atelier de Rodin par Clarisse Fava-Piz : « In Rodin’s Studio », dans 2023 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE CHICAGO-LOS ANGELES, p. 116-151.

[8] 1898 MORHARDT, p. 721.

[9] 2008 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE MADRID-PARIS, p. 185.

[10] Voir 2005 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE QUÉBEC-DETROIT-MARTIGNY, p. 66-67.

[11] Voir « Rodin et Camille Claudel : un dialogue passionné » dans : commissariat de Bruno Gaudichon, Anne Rivière, Camille Claudel. Au miroir d’un art nouveau, catalogue d’exposition [Roubaix, La Piscine-musée d’art et d’industrie André-Diligent, 8 novembre 2014 – 8 février 2015], Paris, Gallimard-Roubaix, La Piscine, 2014, p. 31-65. Clarisse Fava-Piz prolonge cette enquête : voir « In Rodin’s studio » dans 2023 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE CHICAGO-LOS ANGELES, p. 116-151.

[12] Dans 2007 CATALOGUE MUSÉE PARIS, t. I, p. 278, l’attribution de la Tête d’Esclave à Camille Claudel n’est pas encore entérinée.

[13] 1976 CATALOGUE MUSÉE PHILADELPHIE, p. 606-612.

[14] Antoinette Le Normand-Romain, « La Porte de l’Enfer » dans 2007 CATALOGUE MUSÉE PARIS, t. II, p. 607.

[15] Voir aussi : 1976 CATALOGUE MUSÉE PHILADELPHIE, p. 606-612 et Clarisse Fava-Piz, « In Rodin’s Studio » dans 2023 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE CHICAGO-LOS ANGELES, p. 120.

[16] Antoinette Le Normand-Romain, « Le Cri » dans 2007 CATALOGUE MUSÉE PARIS, t.I, p. 278.

[17] Cette indissociabilité de leurs œuvres va hanter Camille Claudel dans son délire paranoïaque comme l’explique Danielle Arnoux. Voir 2011 ARNOUX, p. 68.

[18] Pour l’ouverture du musée Rodin à Philadelphie, voir Antoinette Le Normand-Romain, « Rodin et le bronze », dans 2007 CATALOGUE MUSÉE PARIS, p. 41-43. De la même autrice : « Le temps des musées (1917-1945) », dans Laure de Margerie, La sculpture française une passion américaine, INHA / Snoeck, p. 417-422.

[19] Lettre de V. Le Mancel (Velleda Le Mancel, nièce de Léonce Bénédite, premier directeur du musée Rodin) à Oscar M. Stern, 7 septembre 1925 (Paris, Archives du musée Rodin, Dossier États-Unis PHILADELPHIE RODIN MUSEUM Courriers 1924-1926).

[20] Paris, Archives du musée Rodin, Dossier États-Unis PHILADELPHIE RODIN MUSEUM Courriers 1924-1926.

[21] Voir les bons de commande n°132 (27 août 1925), une épreuve, et n°147 (1er décembre 1925), deux épreuves (Paris, Archives du musée Rodin, Bons de commande fournisseurs, du N°1 du 12 janvier 1921 au N°195 du 1er juillet 1926, R4-12 12 I 1921 / 1 VII 1926). Les deux bronzes de la Tête d’Esclave correspondant au bon de commande n°147 sont remises au musée Rodin le 28 avril 1926 d’après une archive Rudier annotée « 4ecommande Mastbaum » (Paris, Archives du musée Rodin, D73 année 1926).

[22] L’une est partie sur le s/s « Liberty » du 23 janvier 1926 et les deux autres sur le s/s « Wuakegan » du 1er juin 1926 (Paris, Archives du musée Rodin, Dossier États-Unis PHILADELPHIE RODIN MUSEUM Courriers 1924-1926).

[23] 1926 CATALOGUE EXPOSITION AUTRE PHILADELPHIE, n°1662.

[24] Paris, Archives du musée Rodin, Dossier États-Unis PHILADELPHIE RODIN MUSEUM Courriers 1924-1926. Albert Rosenthal à Georges Grappe, 17 septembre 1926 : « Mon cher Monsieur et Ami, Je vous ait envoyer des photographies de l’exhibit du Musée Rodin de Philadelphie au Cent Cinquantennaire. J’ai pensée que ca vous intéresserait et vous ferais plaisire…. Vous serais peut-être content mon cher ami de s’avoir qu’il se dévelop un large interet en regard Rodin et notre gallerie au Cent Cinquantennaire est actuellement une des plus populaire ».

[25] Une édition posthume de cette tête a été réalisée à partir des années 1990 à la fonderie Coubertin. Voir 2001 RIVIÈRE-GAUDICHON-GHANASSIA, p. 76 ; n°18.2 ; 2019 CRESSENT-PARIS, p. 313.

[26] Pour la reconstitution de l’édition de la Tête d’Esclave par le fondeur Alexis Rudier grâce aux documents conservées au musée Rodin, je tiens à remercier chaleureusement Sandra Boujot, archiviste de cette institution.

[27] À Paris, le musée Rodin ne possède aucun bronze de la Tête d’Esclave, ni en fonte Alexis Rudier, ni en fonte Georges Rudier.

[28] L’œuvre est mentionnée p. 612. Elle est alors dans la collection de Mrs. Jefferson Dickson à Beverly Hills.

[29] Voir 2019 CRESSENT-PARIS, p. 330-331, n°42-1, repr. ; 2023 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE CHICAGO-LOS ANGELES, p. 135, n°16, repr.

[30] Sur la présence des œuvres de Camille Claudel aux États-Unis, voir Emerson Bowyer, « L’Étrangère : Camille Claudel and the United States”, dans 2023 CATALOGUE EXPOSITION MUSÉE CHICAGO-LOS ANGELES, p. 74-83.

[31] 1898 MORHARDT, p. 717.